Marx et nous : intervention critique

- Anonyme

- 17 oct. 2024

- 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 30 janv. 2025

Caute

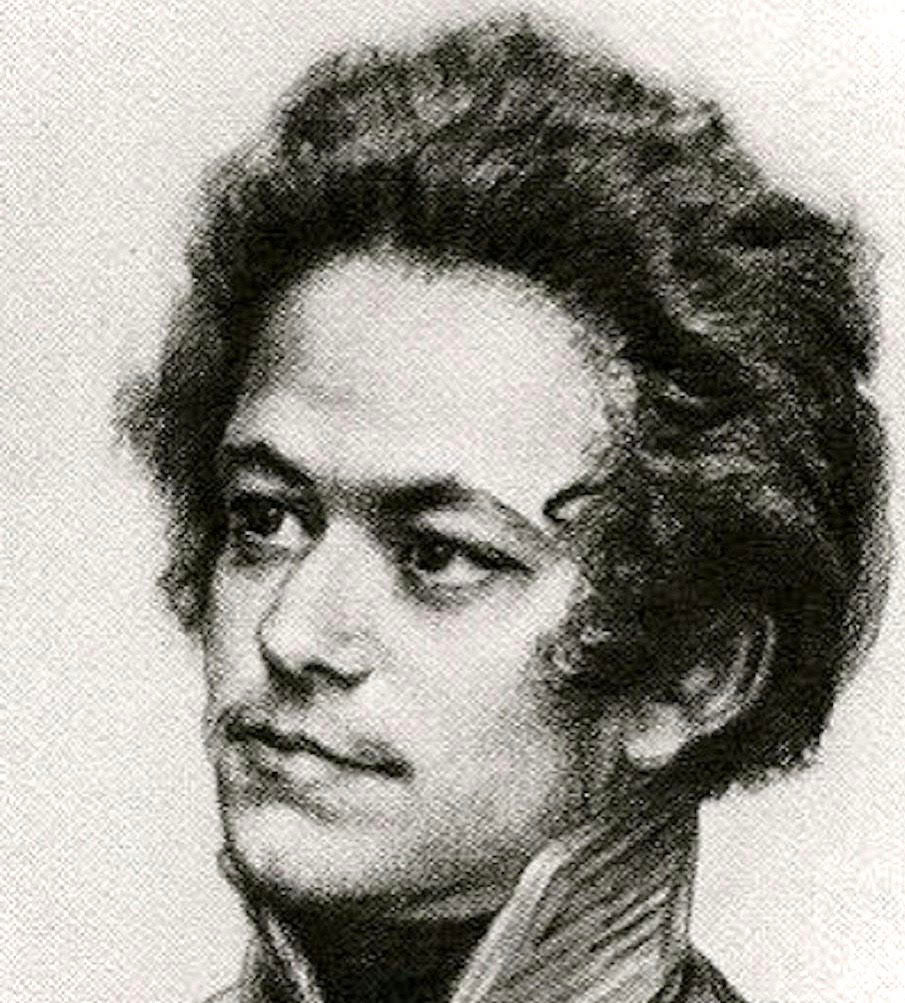

« Mais qui s’avance ainsi plein de fougueuse impétuosité ? C’est un noir gaillard de Trèves, un monstre déchaîné. D’un pas bien assuré, il martèle le sol de ses talons et dresse plein de fureur les bras vers les cieux, comme s’il voulait saisir la voûte céleste pour l’abaisser vers la terre. »

Friedrich Engels, Le triomphe de la foi (1842)

Combien de fois les roulements d’yeux, les bâillements ou les soupirs, le malaise lors de ces discussions dramatiques interminables sur les vertus héroïques ou les fautes morales irréprochables de Marx et du marxisme. Celles et ceux qui ont côtoyé depuis un certain temps les espaces de l’extrême gauche montréalaise et uqamienne sauront sûrement de quoi je parle ici : ce genre de discussions exagérément théâtrales où deux personnes, plus souvent des hommes cis, se lancent dans un bras de fer endiablé aussi ridicule que vain sur la validité morale intrinsèque du marxisme. Avec son cortège de signifiants obligés — Goulag, Staline, et cætera— et ces grands gestes d’accusations — « Vous les anarchistes… » —, ces ébruitements chaotiques sont un de nos rituels ridicules parmi d’autres. Pour en avoir fait part, et même en avoir été un des initiateurs à quelques reprises, j’en connais la lourdeur et je ressens le besoin d’en glisser un mot ici : la médiocrité de ces échanges doit être réfléchie pour être dépassée. Certains ne s’y sont pas attardés et ont simplement passé à autre chose, laissant le duel vide se poursuivre et tirant souvent de cette expérience un plus ou moins grand écœurement du dialogue théorique… peut-on vraiment les blâmer ? Parfois l’évitement s’impose, mais ce serait laisser régner la médiocrité que de ne pas développer sur cette impression négative, préciser ce qu’elle révèle et suivre ce qu’elle indique pour stimuler de vraies bonnes conversations autour de la figure de Marx et la notion de marxisme.

Ce qui fait principalement le caractère déplacé de ces discussions communes est une certaine méprise généralisée envers Marx. Celui-ci sera soit démonisé en le présentant comme un ennemi de la liberté et un coupable sans appel du développement de régimes autoritaires au 20e siècle, soit idéalisé comme un génie incontestable qui aurait tracé la voie de la liberté pour tous les peuples. Saisi comme un diable pour des anarchistes campés dans une posture dogmatique d’hostilité généralisée pour toutes formes d’organisations ou des sociaux-démocrates réticents de toutes perspectives politiques visant un au-delà radical de notre monde capitaliste en écroulement, Marx est le coupable d’une dangereuse dérive de l’humanité vers une forme monstrueuse de domination. De l’autre côté, saisie comme un dieu par des tenants d’une position marxiste-léniniste caricaturale intrinsèquement arriéré (trotskystes, maoïstes, gonzalistes et j’en passe), il représente un guide infaillible vers l’émancipation réelle de l’humanité à défendre dans sa pureté contre un cortège de menaces extérieures plus ou moins fantasmé (opportunistes, révisionnistes, économistes, etc.). Bref, tantôt un saint, tantôt un pécheur, mais jamais quelqu’un, un individu quelconque qui a dit, écrit, pensé, et agi dans un contexte politique déterminé. De ces discussions où règne et s’oppose ces deux positions extrêmes, le penseur et le militant qu’a été Karl Marx est plus ou moins absent, seul s’y trouve des constructions plus ou moins habiles d’un Marx largement imaginé, investi de passions et de tendances qui relève d’une logique relativement étrangère à la sienne.

Se défaire de ces simplifications nuisibles implique une restitution de la complexité intrinsèque du texte du noir gaillard de Trêves[1]. Cette complexité du texte marxien, frôlant presque la schizophrénie par moment, déstabilise lorsqu’on la découvre tellement sa logique est structurée par la contradiction et jette immédiatement le doute sur toutes interprétations unilatérales. Penseur de la démocratie comme « énigme résolue de toutes les Constitutions »[2] et fabricant du concept de dictature du prolétariat, nécessitariste radical dans la compréhension du cours de l’histoire et conspirateur actif de la révolution internationale[3], théoricien avant son temps de la rupture métabolique[4] de la société du capital avec la terre et prométhéen farouchement en faveur du développement technique et de la multiplication des besoins humains : l’œuvre de Marx est animée par des tensions profondes qui entretiennent des liens importants avec l’ensemble du paysage idéologique de son époque et de la tradition intellectuelle qui le précède. La complexité est la réalité même du texte de Marx, par rapport à laquelle les simplifications déformantes ne sont que des fuites et des dénégations. Ce rappel à la complexité oublié ou nié de la pensée marxienne ne vise pas à agir comme un blocage aux discussions en imposant comme condition à la participation à celle-ci une connaissance des plus intimes détails de l’œuvre. La conscience de la dialecticité intensive du propos marxien doit au contraire élever le niveau de nos conversations en empêchant le plus possible à celles-ci de tomber dans des oppositions imaginaires générées par un usage abusif de formules simplificatrices.

Mais que faire alors avec ce Marx rendu à sa réalité, ce Marx labyrinthique défait de la réduction déformante qui le cache trop souvent ? Plus encore, pourquoi tout ce souci pour décortiquer les problèmes communs de la discussion à son sujet ? La posture du simple rejet du marxisme comme vieillerie dépassée apparaît dans toute sa force face aux nullités de nos dialogues à ce sujet. La critique de cette nullité cache en son sein une affirmation : c’est parce qu’il y a encore quelque chose de vital et de pressant à faire avec Marx aujourd’hui qu’il est plus que nécessaire de défaire les blocages qui surviennent dans nos échanges à son propos. Tiré du ciel dans lequel certain.e.s l’élèvent et de l’enfer dans lequel d’autres l’enfouissent, on retrouve avec Marx presque un semblable, un compagnon qu’on aurait tort de simplement écarter dans une lutte qui fait encore rage et dont l’issue est de la première importance pour nous.

Cette conviction d’une pertinence de Marx aujourd’hui se fonde sur l’idée que, si nous assumons en tant qu’extrême gauche une critique radicale de la société capitaliste et visons l’avènement d’une société nouvelle qui ne soit ni un retour à un passé idéalisé ou un simple réaménagement du présent, alors nous nous situons déjà du côté de la problématique qui définit l’originalité de la position marxiste au sein de la constellation des pensées anticapitalistes. En d’autres mots, s’il s’agit de viser une meilleure conversation autour de Marx, c’est parce que nous sommes déjà en grande partie, certes en un sens assez général, des marxistes dans la mesure où nous visons un dépassement émancipateur du monde capitaliste et de ses misères (pauvretés, cadre familiale traditionnel, patriarcat, colonialisme, etc.), c’est-à-dire non pas une fuite en arrière ou une reconfiguration inessentielle, mais un saut en avant et au-delà de celui-ci vers un avenir inédit à gagner par la lutte. Dans un passage du Manifeste du parti communiste (1848) d’une longueur et d’une férocité savoureuse, Marx précise la spécificité de la posture politique communiste qu’il revendique en la distinguant significativement d’autres tendances de l’anticapitalisme de son temps. Socialisme « féodal », petits-bourgeois et conservateur sont tour à tour critiqués par Marx en tant qu’ils relèvent de deux tendances erronées en opposition desquels est possible d’articuler une posture anticapitaliste singulière qui soit à la fois effective et porteuse d’émancipation véritable : l’indignation moraliste contre les développements de l’appareil social capitaliste et le projet illusoire d’un retour à un état précapitaliste stable supposément harmonieux d’un côté[5] et de l’autre la perspective naïve d’une réconciliation des oppositions générées par le régime de la propriété privée au sein du cadre politique de l’État bourgeois. Bref, nostalgie réactionnaire d’un passé illusoire et réformisme étroit.

Par la méfiance que je crois largement répandue parmi nous à l’extrême gauche envers ces deux postures, pour l’ambiguïté réactionnaire de la première et l’insuffisance radicale de la deuxième, nous agissons et pensons dans un espace plus finement délimité que nous le croyons et qui pourrait très bien porter le nom de marxisme, à condition d’entendre celui-ci en un sens large et ouvert. Il n’est pas d’une grande importance pour que cet énoncé soit vrai que plusieurs à l’extrême gauche actuelle se proclament farouchement en critique du marxisme. Ce qui est essentiel est de voir derrière les grandes déclarations performatives la logique objective des énoncés et de leurs conséquences nécessaires dans la détermination d’une position dans un paysage idéologique. La thèse que je soutiens est que l’intuition singulièrement marxiste de la possibilité d’un futur radicalement nouveau et meilleur que celui que nous offre le capitalisme est largement structurante dans la posture qu’occupe objectivement une grande partie de l’extrême gauche dans le paysage intellectuel et politique contemporain au Québec.

Si une telle thèse est vraie, la nécessité de s’engager collectivement dans un dialogue sérieux avec Marx apparaît clairement, mais comment celui-ci pourrait se configurer autrement pour se tenir loin des problèmes communs que nous rencontrons trop souvent ? La clé d’une telle reconfiguration devrait résider dans la confrontation constante de la perspective communiste élaborée par Marx avec la réalité présente de la domination et de la résistance dans le capitalisme tel qu’il fonctionne aujourd’hui. En ancrant concrètement dans notre présent et en faisant de l’objet central de ces discussions les possibilités d’une réactualisation de la perspective proprement marxiste, nous ne limitons pas seulement les risques d’erreurs précédemment énoncés tels que la moralisation excessive et les dilemmes manichéens abstraits. Nous gagnons positivement un rapport différent avec le marxisme : le marxisme comme arme, c’est-à-dire comme un outil spécifique qui peut nous donner un pouvoir d’agir en vue d’atteindre nos idéaux. Nous devons viser la constitution et la consolidation d’une conversation sur le marxisme ancré dans notre monde contemporain et qui se pose davantage la question de la puissance ou de l’impuissance de cette perspective pour comprendre et agir dans notre conjoncture que celle de sa bonté ou de son immoralité intrinsèque.

Bref, il s’agit de restituer Marx non en répétant ses formules, mais en répétant son geste critique d’analyse et de proposition politique ancré dans la logique propre des situations concrètes et visant la construction d’un avenir communiste où une vie bonne devient réellement et universellement possible.

__________________

[1] Ce fut un des multiples surnoms de Marx dans les cercles de jeunes hégéliens qu’il a fréquentés durant sa jeunesse. Voir les commentaires à ce sujet dans Victor Fay (1968). Esquisse pour un portrait de Marx. L’homme et la société. 7. https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1968_num_7_1_1117#homso_0018-4306_1968_num_7_1_T1_0275_0000

[2] Il s’agit d’une formule trouvée dans la Critique de la philosophie du droit de Hegel de 1843. Voici la citation complète : « La démocratie est l’énigme résolue de toutes les Constitutions. Ici, la Constitution est incessamment ramenée à son fondement réel, à l’homme réel, au peuple réel ; elle est posée non seulement en soi, d’après son essence, mais d’après son existence, d’après la réalité, comme l’œuvre propre du peuple. La Constitution apparaît telle qu’elle est, un libre produit de l’homme. » Trouvée dans Maximilien Rubel. (1962). Le concept de démocratie chez Marx. Le Contrat social. https://www.marxists.org/francais/rubel/works/1962/rubel_19620700.htm#fn4

[3] Son plus proche ami, Friedrich Engels, résumait ceci dans son discours aux funérailles de Marx en prononçant ces mots : « De même que Darwin a découvert la loi du développement de la nature organique, de même Marx a découvert la loi du développement de l'histoire humaine (...) Tel fut l’homme de science. Mais, ce n’était point là, chez lui, l’essentiel de son activité. (…) Car Marx était avant tout un révolutionnaire. Contribuer, d’une façon ou d’une autre, au renversement de la société capitaliste et des institutions d’État qu’elle a créées, collaborer à l’affranchissement du prolétariat moderne, auquel il avait donné le premier la conscience de sa propre situation et de ses besoins, la conscience des conditions de son émancipation, telle était sa véritable vocation. La lutte était son élément. » Tiré de Friedrich Engels. (1883). Discours sur la tombe de Karl Marx. Disponible en ligne : https://www.marxists.org/francais/engels/works/1883/03/fe18830317.htm#:~:text=Il%20est%20mort%2C%20v%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9%2C%20aim%C3%A9,avait%20gu%C3%A8re%20d’ennemi%20personnel

[4] Plusieurs déclarations explicites de Marx permettent de soutenir la présence d’une préoccupation écologique chez celui-ci dans l’élaboration tardive de sa critique du mode de production capitaliste : « [La production capitaliste] perturbe d’un autre côté le métabolisme entre l’homme et la terre, c’est-à-dire le retour au sol des composantes de celui-ci usées par l’homme sous forme de nourriture et de vêtements, donc l’éternelle condition naturelle d’une fertilité durable du sol. » Karl Marx. (1976). Le capital. Critique de l’économie politique. Éditions sociales. Pour une introduction accessible aux développements écologistes de Marx à travers le prisme de la notion de rupture métabolique, voir John Bellamy Foster. (2011). Marx écologiste. Éditions Amsterdam.

[5] Sur ce point, Marx est d’une incisivité et d’un humour délectable : « Ainsi naquit le socialisme féodal où se mêlaient jérémiades et libelles, échos du passé et grondements sourds de l’avenir. Si parfois sa critique amère, mordante et spirituelle frappait la bourgeoisie au cœur, son impuissance à comprendre la marche de l’histoire moderne était toujours assurée d’un effet comique. En guise de drapeau, ces messieurs arboraient la besace de prolétaire afin de rassembler le peuple derrière eux ; mais, dès que le peuple accourait, il apercevait les vieux blasons féodaux dont s’ornait leur derrière et il se dispersait avec de grands éclats de rire irrévérencieux. » Karl Marx et Friedrich Engels. (1848). Manifeste du parti communiste. Éditions sociales. http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/manifeste_communiste/Manifeste_communiste.pdf

Commentaires